Cronache dal funerale di Diego Armando Maradona

di Emiliano Gullo – Revista Anfibia, 27/11/2020

Traduzione di Andrea Meccia

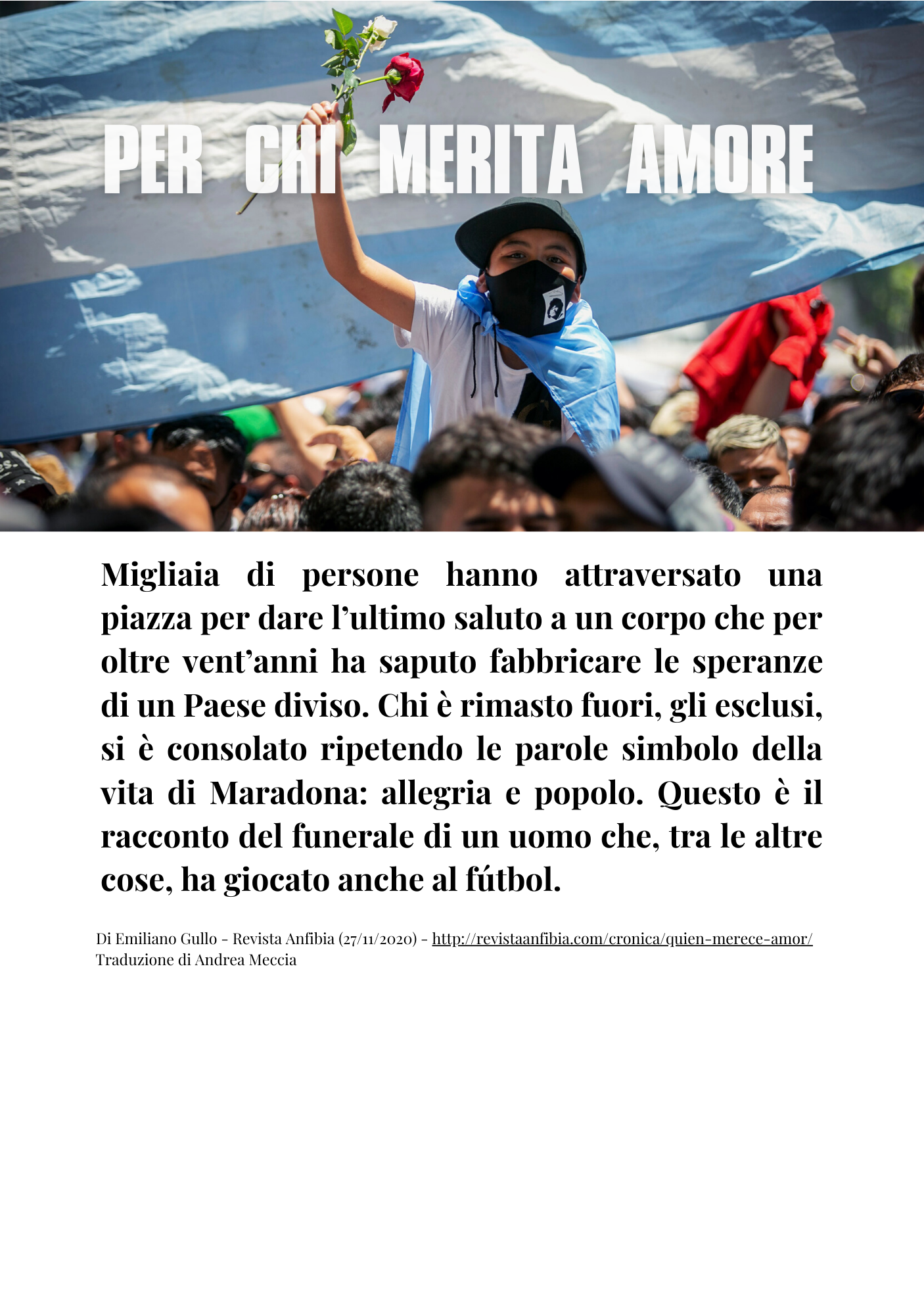

Migliaia di persone hanno attraversato una piazza per dare l’ultimo saluto a un corpo che per oltre vent’anni ha saputo fabbricare le speranze di un Paese diviso. Chi è rimasto fuori, gli esclusi, si è consolato ripetendo le parole simbolo della vita di Maradona: allegria e popolo. Questo è il racconto del funerale di un uomo che, tra le altre cose, ha giocato anche al fútbol.

Sara fa uno sforzo per rimanere in equilibrio. È arrivata in treno da Longchamps. È una donna in pensione. Ha sui 70 anni e un corpo fragile e minuto. Un corpo che sembra quasi toccare il suolo. «Ce la farò, sono venuta a salutarlo perché lo porto nel cuore» dice. Si appoggia a un vecchio poster di un Diego giovane. Lo tiene all’altezza del petto, come uno scudo. Come se potesse proteggerla dai palazzi della polizia cittadina. Dai proiettili di gomma. Dai gas lacrimogeni. Tutto ciò che la polizia ha appena terminato di sparare all’incrocio tra l’Avenida de Mayo e la Avenida 9 de Julio per impedire a lei e altre migliaia di persone di raggiungere la Casa Rosada. Provenivano, marciando, dalla zona di Constitución passando per la calle Carlos Pellegrini e svoltando sulla Avenida de Mayo con l’obiettivo di unirsi alla folla.

Un fila lunga chilometri piegatasi a forma di L e ricca di colori: azzurro e giallo, rosso, rosso e bianco, celeste e bianco, azzurro. Musica e alcol. Una festa funebre triste e colorata. Una festa che ricorda quelle che si tengono in Messico. Il sole stava picchiando forte quando il governo ha deciso come organizzare il funerale in base all’orario di chiusura deciso dalla famiglia: alle 13 in punto si chiude il passaggio lì e in tutti gli altri punti che conducono alla piazza. Gli esclusi hanno provato a resistere per un’altra ora. «Diego siamo tutti! Fateci passare, maledetti! Come potete bloccarci? Basterà toccare la sua mano per sentirci tutti campioni!».

E ad un tratto non ce l’hanno fatta più. Gli esclusi hanno iniziato ad avanzare come avanzano gli esclusi: con ciò che hanno. Il potere ha risposto con ciò che ha: camion idranti, proiettili di gomma, gas, manganelli, spari di arma da fuoco. Dall’altro lato – quelli che erano già dentro – avanzavano docilmente verso il numero 50 di calle Balcarce. Sara si è allontanata con calma dopo aver udito i primi colpi. In un attimo si è trovata di nuovo a pochi metri dal cordone di polizia. Come il resto degli esclusi che erano tornati dopo la prima carica. Eccoli quelli che sono rimasti fuori. Sono coloro che non entreranno mai da nessuna parte. Sono i più maradoniani di un rito funebre iniziato alle sei del mattino e terminato alle quattro del pomeriggio e che non ha permesso a centinaia di migliaia di persone di portare l’ultimo saluto. I medici dicono che Diego soffriva di miocardiopatia dilatativa: una patologia che produce l’ingrossamento del cuore. La gente, nella piazza e al di fuori di essa, ripeteva due parole: allegria, popolo.

Diego Maradona l’hanno trovato senza vita mercoledì 25 novembre alle 11.30 del mattino. Aveva 60 anni. Nelle ore successive, i suoi parenti iniziavano – iniziavamo tutti – ad occupare i luoghi che segnano la cosiddetta “geografia Maradona”. La Boca, La Paternal, Villa Fiorito, l’Obelisco. In ogni luogo, quel fiume di persone trasformava la tristezza individuale in allegria collettiva. «Nessuno mi darà mai l’ultimo saluto, con Maradona c’è sempre da festeggiare» potrebbe sussurrare Diego. Anche all’indirizzo della sua vecchia residenza Segurola y Habana, 4310. In un angolo di città o in quartiere. In una metafora o in un luogo. Con Diego, non ci sono confini. La sua morte ha commosso Sara a Longchamps e il presidente Macron in Francia. Diego, l’energia in grado di praticare uguaglianza.

Una foto virale di quel mercoledì mostra un cartonero a torso nudo, alla guida del suo carretto e le mani verso il cielo, come se stesse incitando il suo idolo allo stadio. Davanti a lui, tre microfoni cercano di catturare i suoi pensieri. Sono lì per ascoltarlo.

Lontano dall’essere un dio, Diego sembra più che altro un protettore dei condannati all’Inferno della Divina Commedia, ai quali Dante Alighieri scrisse parole di benvenuto. «Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate». A loro sembra aver parlato durante la sua vita. «Delle vostre speranze me ne occupo io». È Villa Fiorito che va ad Oxford e si diverte con una sfera rotonda davanti a tutti.

Martina e Malena hanno vent’anni. Sono arrivate da La Plata. A nessuna delle due piace il calcio. «Vengo a salutarlo perché è un fatto storico. Mi interessa il Diego politico. Quello che disse di no all’Alca. Che andò a ripudiare Bush. Che appoggiò sempre Fidel Castro e Evo Morales. Che dà il suo sostegno a Cristina Kirchner. Non ho mai visto una partita sua e non è una cosa che mi interessa. Qui si tratta di altro», dice Martina affrettando il passo su Avenida de mayo e Avenida Maipú per intrufolarsi fra le transenne che delimitano il passaggio verso la Casa Rosada. Lontani dal tragitto, i tifosi sono intenti a mantenere l’ordine. «Non possiamo fare questo a Diego!», grida un gruppo di ragazzi prima di risistemare le barriere.

Intanto, nel salone dei Patrioti Latinoamericani, Alberto Fernández si avvicina al feretro per lasciarvi un’altra maglietta. Scansa le sciarpe, le bandiere che giacciono sul pavimento. Sposta quelle del Boca e della Selección, spazza via alcuni oggetti lasciati in devozione, e lascia cadere con fare ampolloso la numero 10 dell’Argentinos Juniors. La stessa azione la compie con il fazzoletto bianco delle madri e delle nonne di Plaza de Mayo.

Mancano ancora un paio di ore prima che la camera ardente si trasformi in un caos, nonostante l’azione repressiva abbia dato il primo segnale già alle sei del mattino. Adesso – siamo a metà mattinata – c’è un clima e un’organizzazione degni di un recital internazionale. Calore, tranquillità, allegria, canti. Nel perimetro della piazza, gli assistenti dispongono bagni chimici e forniscono assistenza sanitaria. L’odore di carne, salsicce e di asado sono un invito a una sostanziosa colazione. I militanti del Movimiento Evita distribuiscono bottigliette e borse d’acqua. La polizia ha un fare cortese. Alcuni metri prima dell’ingresso, una tavola di legno rallenta lo scorrere della fila così un assistente può cospargere di acqua e alcol le mani di tutti i visitatori. Víctor è della Unidad Básica Diego Armando Maradona, quartiere Rivadavia, Bajo Flores. Ha fatto due ore di fila e gli mancano pochi metri alla meta. Appare in tutta la sua calma. «Proprio sabato abbiamo finito un murales con il gol del 1986. Speravamo che potesse venirci a trovare, ma è successo tutto così in fretta. È stato la nostra ispirazione. È stato tutto».

Un po’ più indietro, lontani dall’atmosfera da spettacolo internazionale, c’è Waldemar. Ha 39 anni. Barbetta nera e gagliardetto del River Plate. Gli occhi gonfi. Ha appena fatto la fila con il suo amico Juan e suo figlio. I due hanno la maglietta del Boca. Si sono abbracciati e sono scoppiati a piangere. È stato un incontro rapido. Un abbraccio fra tifosi. Senza parole. Waldemar non si è spostato di un millimetro. Juan e suo figlio hanno continuato a camminare. «Il fatto è che ieri, quando abbiamo saputo, Juan è rimasto turbato. Mi sono preoccupato tantissimo. Abbiamo parlato, ma solo adesso l’ho incontrato. Stiamo male, malissimo. Mio fratello non è potuto venire. Mi ha detto così: “Diego non lo voglio vedere dentro una bara. A Diego gli vorrò sempre bene”».

Waldemar viene da Lanús ed è peronista. «È morto un altro compagno, uno dei nostri. A chi ci viene a dire che ci siamo sbagliati, gli diciamo: “Mettiti nei panni di Maradona, amico… cinque minuti… non di più”. Ha dato il suo corpo per la nostra allegria, cavolo!», dice, scoppiando di nuovo a piangere. E anche io non riesco a trattenere le lacrime.

«Diego era la controcultura. Ha discusso con la Fifa venti anni fa. Ha appoggiato Evo Morales affinché si giocasse in alta quota in Bolivia. Ha regalato a Fidel Castro la tazza del bagno con la foto di Bush. È sempre stato al fianco del popolo. Sempre».

Waldemar riesce a entrare proprio pochi minuti dopo la chiusura del passaggio in Avenida de Mayo. Una volta dentro, alle 13 in punto, incomincia il frastuono. Come allo stadio, come nella sua vita, nessuno sa come e né da dove uscirà Diego. Neanche da morto.

Diego sarà lì fino alle 18. Ovvio. Guarda quanti siamo. C’è gente di Tucumán, di Rosario, di tutta l’Argentina. Lo portano via in elicottero. Casa Rosada e elicottero? Mi state prendendo in giro. Lo sotterrano domani. Dobbiamo assistere alla tumulazione.

Nessuno poteva immaginare che tra le morti più importanti della nostra storia – è questa la più importante? – si sarebbe risolta come una pratica sbrigata online. In un orizzonte delirante ma di certo non utopico – avremmo potuto vedere un Lula in lacrime di fronte alla bara. Evo Morales appoggiando la maglietta numero 10 della Bolivia sulla bara. Maduro adagiando un cappello bolivariano. Messi con Cristina Kirchner.

La solennità dell’evento internazionale durerà poco. Poco prima delle 15, quando la polizia di Buenos Aires spara gas in Avenida de Mayo, la vicepresidente Cristina Fernández entra con una maglietta del Gimnasia tra le mani nel Salone dei Patrioti Latinoamericani per salutare l’ultima volta Diego. Come fece dieci anni fa con Néstor Kirchner. Ancora lì, nello stesso luogo.

Dopo i proiettili di gomma e le sassaiole, un ragazzo e una ragazza tornano all’incrocio tra l’Avenida de Mayo e la Avenida 9 de Julio. Sono arrivati da Avellaneda. Lui è a petto nudo. Sulla testa ha la stessa striscia di platino che Diego si disegnò per la sua ultima stagione nel Boca. Il ragazzo se la ride. Salta insieme alle altre migliaia di persone. «Olé, olé olé olé, Diego, Diego!». Lei ha i capelli corti e una maglietta della nazionale italiana. Sono poco più che ventenni.

— Chi è El Diego per voi?

Lei devia lo sguardo verso di lui. Non ce la fa. La abbraccia. Si ricompone ma le lacrime non la lasciano parlare. Si asciuga gli occhi, infiammati da tanta tristezza e dai troppi gas della polizia. Prende fiato e dice:

— Per me è questo. Prima cosa è povero. Come me. Perché io, prima di tutto, sono povero. Poi viene il resto. Ed è la vita. È tanta vita sempre e comunque. Per questo io sono qui. In realtà, lo conosco poco. Però lo conosco così e voglio conoscerlo sempre di più perché lo amo.

L’unica certezza che si protrarrà fino alla fine di questa giornata è il luogo dove il corpo andrà. Il cimitero privato Jardín Bella Vista, dove sono già seppelliti i genitori di Diego, Doña Tota e Don Diego. «Ma come, non andrà al cimitero della Chacarita?» si indigna qualcuno quando la notizia giunge tra la gente in fila. La sorpresa è naturale. Non ci sono dubbi, Diego Maradona per sempre in un quartiere privato di cadaveri suona come una vendetta del nemico. Il corpo, almeno. Solo il corpo, che in questa fase della sua vita si era trasformato in un oggetto molesto. In un peso per lui stesso. Gli dèi riposano. Diego, protettore dei condannati, non riposa neanche da morto perché lui stesso sa che l’inferno di ardere non smette mai. A Fiorito. A Napoli. Alla Boca. A La Plata.

Improvvisamente, qualcosa di strano. Gli ingressi vengono liberati. Una moltitudine disperata in Plaza de Mayo. È il momento finale, le quattro del pomeriggio. Tutti corrono come se fosse un concerto già iniziato. Non ci sono più alcol e gel. Né assistenti per l’ingresso. Né gazebo, né percorsi per regolare il transito. Né la polizia. La gente attraversa le inferriate della Casa del Governo. È il recinto di filo spinato della partita di oggi. Un piccolo gruppo riesce ad entrare al Patio de las Palmeras [il cortile d’onore della Casa Rosada, N.d.T]. Come allo stadio, vengono scacciati con i gas. Nel piazzale si prepara la Gendarmeria Nazionale e la Polizia aeroportuale. Una fila di gendarmi esce dalla porta principale. Si piazzano lì, armati di scudi. Hanno davanti a sé una piazza che scoppia d’amore. Migliaia e migliaia di persone che farebbero qualunque cosa pur di salutarlo. Di nuovo cariche. Camion con idranti. Organizzato dalla Polizia federale, il corteo funebre esce dalla zona posteriore e tra pochi minuti sarà nella corsia riservata agli autobus sull’autostrada 25 de Mayo. Fiori, grida, mani che si lanciano verso il feretro. Così sarà durante i 40 chilometri da percorrere prima di giungere a Bella Vista. Sulla porta del cimitero lo attendono altre migliaia di innamorati. E, ancora, la polizia. Tutti finiremo con il vedere, grazie a qualche drone, come una trentina di persone sotterrino, in una cerimonia privatissima, l’uomo più pubblico del pianeta.

Si può vedere anche come la bara sia semplicemente coperta da una bandiera argentina. Che fine avranno fatto i doni delle duecentomila persone che sono passate per Plaza de Mayo? In molti portavano magliette da calcio. Quella che indossavano e quella da regalare. Juan – ventun anni, di Don Torcuato – aveva fatto la fila presto. Era entrato senza problemi e aveva lasciato la sua maglietta del Boca. Aveva anche quella della Selección ma non se l’era potuta togliere perché ce l’aveva tatuata sulla schiena. Da scapola a scapola – a grandezza naturale lo attraversa il cognome Maradona con i caratteri del mondiale del 1994, quando ci tagliarono le gambe negli Stati Uniti. Quando abbiamo scoperto cosa fosse l’efedrina. Quando abbiamo coperto di insulti la Fifa. Quando abbiamo pianto con Diego. Saremmo potuti diventare campioni allora.Il numero – il 10 – occupa il resto della spalla di Juan. È il 10 di Messico ’86. Quando le abbiamo suonate agli inglesi. Quando abbiamo derubato Dio. Quando siamo stati campioni. Quando siamo stati felici con Diego. «Torneremo, torneremo, torneremo ancora una volta». Perché Diego, tra le altre cose, ha giocato anche al fútbol.